„Aktiv“ ist ein gutes Stichwort zum Befinden von Pater Notker. Er verlebt eher ruhige Tage im Kloster Beuron, konzelebriert täglich beim Hochamt, betet täglich den Rosenkranz in der Gnadenkapelle, hört Beichte und pflegt Kontakte. Zu seinen geistlichen Aktivitäten gehört aber auch weiterhin, trotz aller Gebrechen täglich zu schreiben und zu zeichnen. In diesen Zusammenhang passt eine kurze Reminiszenz an Franz von Sales, dem Patron der katholischen Schriftsteller, Verleger und Journalisten.

Franz von Sales: Bote der Boten der Botschaft

Pater Notker schreibt über ihn: „Franz von Sales war Bischof von Genf, konnte aber wegen der Konflikte mit den Calvinisten nicht in seiner Bischofsstadt Genf residieren. So war der Bischofssitz in Annecy. Franz war ein von Herzen froher, lustiger, tüchtiger, frommer, gütiger, liebenswerter Mensch und daher auch gefragt bis zum ‚Geht nicht mehr‘. In seinem Wartezimmer stauten sich die Ratsuchenden. Ein Offizier platzte fast vor Erregung, dass er so lange zu warten hatte. Dann kam er schließlich dran, trat forsch ein, warf die Tür hinter sich zu und salutierte mit Chapeau. Der Offizier fragte gleich ohne Umschweife, mit leichter Verneigung: „Exzellenz, wie kann ich in Zukunft ein guter Christ werden?“ Franz von Sales sagte, ebenfalls mit leichter Verneigung: „Herr Offizier, beginnen Sie damit, in Zukunft die Türen nur noch ganz leise zu schließen.“

Santo subito: Benedikt XVI.

Ein ganz großer Kirchenmann ist heimgegangen

Auf dem Petersplatz in Rom riefen Tausende Jugendliche – damals bei der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. – rhythmisch „Santo subito“ und forderten somit die Heiligsprechung des verstorbenen Papstes, der auf junge Christen einen solch bleibenden Eindruck gemacht hatte, durch seine Kirchenliebe bis zur letzten Mobilisierung seiner Kräfte, unter anderem auch durch seine Leidenszeit als Sterbenskranker. Und dieser Ruf ist jetzt wieder erklungen für den verstorbenen Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag 2022 heimgegangen ist. Und möge auch hier dieser Ruf so schnell erfüllt werden wie bei seinem Vorgänger.

Weltweit wird der heimgegangene Papst Benedikt XVI. hoch verehrt. Nur in seiner deutschen Heimat wird er verachtet. Der Prophet im eigenen Land! Deutschland gibt seine Verachtung auch dadurch bekannt, dass man auf ein offizielles Requiem der Kirche von Deutschland, z.B. im Hedwigs-Dom zu Berlin, verzichtet. Auch nach dem Tod des größten Theologen, der je auf dem Thron Petri gesessen hat, ändert sich der deutsch-katholische Umgang mit dem deutschen Papst nicht. Das Gebet um die Seligsprechung von Papst Benedikt XVI. beginnt heute, durch uns. Ruft den Verstorbenen ruhig einmal um seine Fürsprache an.

Über die letzten Worte des sterbenden Papstes wird Folgendes überliefert: Der kleine Joseph aus Marktl am Inn, der am Karsamstag im Jahre 1927 geboren wurde und als Benedikt XVI. am Silvestertag des Jahres 2022 starb, hat sein Leben und sein Sterben, sein Forschen und sein Schreiben am Ende seines Lebens in vier Worte zusammen gefasst. Er war wie Silvester Papst einer Zeitenwende. Er reiht sich mit seinen letzten Worten ein in eine Reihe großer Gestalten unseres Glaubens, die am Ende nur noch Jesus allein vor Augen hatten. Das ist die letzte und vielleicht die größte Lehre, die uns der verstorbene Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI. hinterlassen konnte. Seine Habilitationsschrift umfasste 900 Seiten. Sein geistliches Testament umfasst immerhin 4.200 Zeichen. Es brauchte ein ganzes Leben, um zu suchen, zu fragen, zu lesen, zu schreiben, zu forschen und vor allem zu beten, um alles am Ende in vier Worte zu fassen:,,Jesus, ich liebe Dich“.

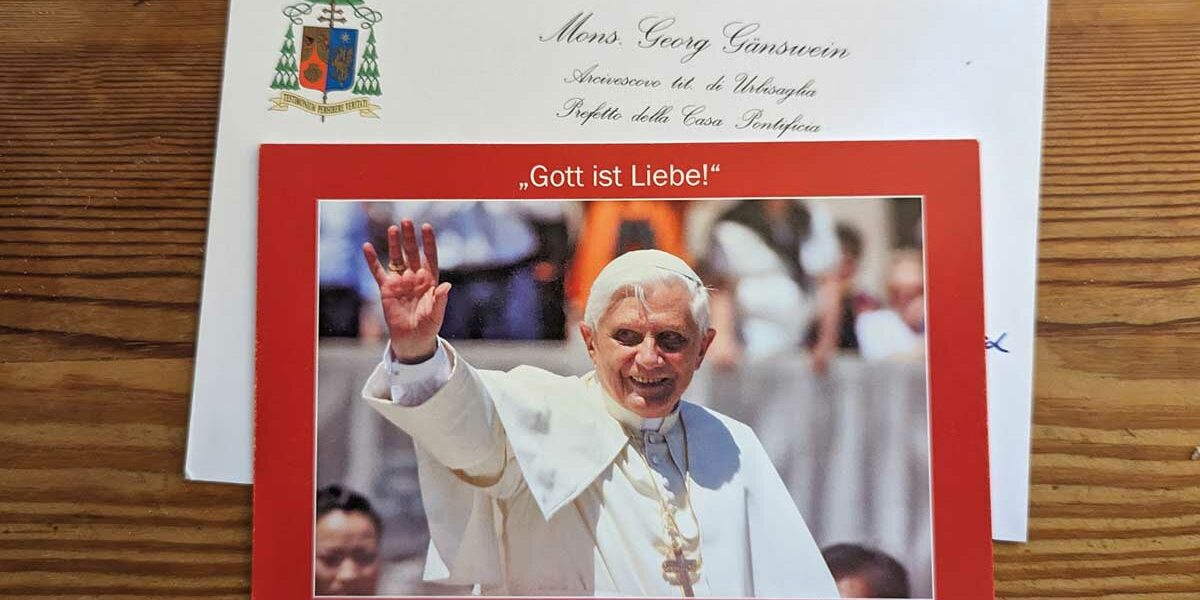

Mein Beileidsschreiben hat Erzbischof Georg Gänswein am 14. Februar, dem Gedenktag der Europa-Patrone Kyrill und Methodius persönlich beantwortet: „Lieber Pater Notker, herzlichen Dank für Ihre bewegenden Zeilen, die Sie dem verstorbenen Papst Benedikt XVI. gewidmet haben. Er hat sich darüber sicherlich ‚von oben‘ gefreut. Landsmannschaftliche, herzliche und mitbrüderliche Grüße, Ihr + Georg Gänswein“

Wir befinden uns mitten in der österlichen Zeit, die wir mit einigen Impulsen von Pater Notker bereichern wollen.

Einzug der Liebe an Palmsonntag

In der Liturgie hält diese Liebe zu Jesus am Palmsonntag Einzug, die wir bekanntlich mit eigenen Feierlichkeiten begehen. Die Pilgerin Egeria berichtet am Ende des 4. Jahrhunderts über ihre Heilig-Land-Wallfahrt, dass sich am Nachmittag des Sonntags vor Ostern die Christen auf dem Ölberg versammelten, um einen Gottesdienst zu halten zum Gedächtnis des Einzugs Jesu in Jerusalem. Danach zogen sie selbst gemeinsam in die Stadt, die Kinder mit Palmzweigen jubelnd in den Händen, um den Bischof geschart, der bei diesem Festzug die Stelle Jesu einnahm. Bis zum heutigen Tag wird dieser Brauch in der katholischen Kirche beibehalten. Der evangelische Theologe Ulrich Lutz aus Bern findet dies liturgische Bibliodrama großartig, dass die Gläubigen diesen Einzug in die Kirche buchstäblich begehen“ und so als Mitbeteiligte personal erleben.

In der Kapelle Maria Mutter Europas auf dem Gnadenweiler vollziehen wir diesen Einzug ins himmlische Jerusalem, dessen Ideal jedem Kirchenbau zugrunde liegt, an der Türe. Wir berühren den Türgriff in Form eines Palmzweigs. Unsere Freude beim Eintritt in das Gottshaus ist ja nichts anderes als der Jubel über Jesu‘ Einzug in Jerusalem.

Jesus wird frenetisch gefeiert wie ein König. Auf einem Esel, nicht auf einem Pferd, reitet er ein. Damals wurde das als messianisches Zeichen und prophetische Erfüllung verstanden. Dennoch ist sein Schicksal von den Regierenden schon besiegelt. Dem ‚Hosianna‘ folgt schon bald das ‚Kreuzige ihn‘. Der Evangelist Matthäus, der selbst aus dem Judentum kommt, schildert die schreiende Menge vor Pontius Pilatus: Sein Blut – über uns und unsere Kinder (Mt 27,25). Es gibt wohl kaum einen anderen Vers der Bibel, der eine so verhängnisvolle Wirkung als „Antijudaismus“ auslöste. Millionen von Juden wurden bis in unsere Tage getrieben, verfolgt und ermordet.

Bei der Gefangennahme Jesu lässt Bach den Evangelisten Matthäus in der Vergangenheitsform erzählen: „Da traten sie hinzu, legten die Hände an und ergriffen ihn“. „Ganz Israel“, so sagt der Apostel Paulus, „wird gerettet werden, weil Gott seine Gnade nicht reut (Röm 11,26)“. Lukas lässt den sterbenden Jesus selbst noch am Kreuz für seine Henker beten. Ich muss gestehen, immer wenn ich die Matthäuspassion in der Liturgie höre, habe ich die entsprechende Musik von Johann Sebastian Bach im Ohr. Bach zieht einem ein in das Geschehen damals in Jerusalem. Er gibt ihnen zum Beispiel im „Ich“ der Arien und im „Wir“ der Choräle die Möglichkeit, sich selbst in das Passions-Geschehen einzutragen. Zwei Beispiele:

Bach lässt bei der Gefangenschaft Jesu den Evangelisten in der Vergangenheit erzählen: ,,Da traten sie hinzu und legten die Hände an und ergriffen ihn.“ Das darauffolgende Duett mit Chor ist dagegen ganz in der Gegenwart des Hörers angesiedelt: „So wird mein Jesus nun gefangen. – Lasst ihn, haltet, bindet nicht“. So, als könnten sie durch diese Aufforderungen die Gefangennahme noch rückgängig machen. Als Jesus im Abendmahlsaal ankündigt, seinen Leidensweg durch Verrat zu gehen, fragen die Jünger: „Herr, bin ich‘s?“ Bach lässt nicht den Judas-Hinweis aufklingen, sondern den aktuellen Hörer antworten: „Ich bin‘s, ich sollte büßen.“

Wir sind eingeladen, uns mit den Personen der Leidensgeschichte zu identifizieren, allen voran mit dem leidenden und Gott verlassenen Jesus. Dann mit denjenigen, die ihm auf seinem Leidensweg beistehen: Mit seiner Mutter Maria, den weinenden Frauen oder der Afrikaner Simon von Cyrene, der Jesus das schwere Kreuz tragen hilft, helfen muss. Dann mit denen, die ihm gleichgültig gegenüber stehen, die Gaffer, die unberührt zuschauen; die Spottenden, die sich über seine Hilflosigkeit lustig machen. Schließlich mit denen, die sich an Jesus versündigen; Pilatus, der ein ungerechtes Urteil fällt, weil es ihm um den Erhalt seiner Machtposition geht und er sich von den Führern des jüdischen Volkes einspannen lässt, die lauthals Jesu Tod fordern.

Es ist bemerkenswert, wenn ein evangelischer Theologe in einem typisch katholischen Brauch eine Möglichkeit sieht, sich einen alten biblischen Text persönlich zu übergeben, hineinzugeben. Dadurch wird der Hörer, die Hörerin mit den Ereignissen von damals zeitgleich. Sie nehmen sozusagen einen Rollenwechsel vor – vom unbeteiligten Zuschauer zum „Mitbeteiligten“. Auch wir sind Teil der Geschichte, der Leidensgeschichte Jesu. Nur so kann aus Passion Com-Passion werden, aus Leiden Mitleid.

Gründonnerstag: Im Zeichen von Brot und Wein

Die Gemeinde in Korinth wurde schon ca. 15 bis 20 Jahre nach dem Osterereignis durch den Apostel Paulus gegründet. Die Gemeinde zählte wahrscheinlich keine 200 Mitglieder, so dass sich wohl alle Christen in einem Herrschaftshaus versammeln konnten. Korinth war eine quirlige Hafenstadt an der griechischen Küste, in der sich Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und aus vielerlei Gründen aufhielten, ihre Kultur und ihre Religion ausübten, ihre Sprache sprachen, ihre verschiedenen Bräuche und Rituale pflegten, sich sicherlich deshalb manchmal untereinander fremd vorkamen oder womöglich auch mit Interesse begegneten. Zur christlichen Gemeinde in Korinth gehörten Große und Kleine, Arme und Reiche, Freie und Sklaven, Frauen und Männer, ganz unterschiedliche Menschen wie du und ich, und offensichtlich waren sie auch nicht frei von inneren Spannungen und Konflikten.

Vielleicht ist die Situation der Gemeinde in Korinth in manchem gar nicht so verschieden im Vergleich mit unserer Situation. Der Brief, den der Apostel an diese Gemeinde geschrieben hat, enthält die älteste uns bekannte Überlieferung der Worte und Handlungen, die Jesus während des letzten Abendmahls mit seinen Jüngern in der Nacht vor seinem Tod gesprochen und vollzogen hat und die bis heute jede Eucharistiefeier prägen. Die Lesung nimmt uns mit in die Situation einer der ältesten christlichen Gemeinden, wo es offenbar schon recht früh zu Missständen bei der Feier des Gottesdienstes gekommen ist, und dokumentiert ein Stück der christlichen Gottesdienst-Geschichte.

Paulus gibt Anweisungen, wie der Gottesdienst gefeiert werden soll und bezeugt dabei wie wir heute auch, was er von andern empfangen hat. Aus ihrer Umwelt übernahmen die Christen im antiken Korinth zunächst sogenannte Symposien, bei denen das gemeinsame Essen und Trinken im Mittelpunkt stand. Bei dem Christen-Symposion sollte es sich aber nicht um ein ausschweifendes Gelage oder um eine elitäre Party gehen. Gerade die Überwindung der sozialen Unterschiede machte das Christentum vor allem für die Menschen am Rande der antiken Gesellschaft attraktiv. „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Noch vorhandene Spannungen will Paulus abbauen: „Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahles, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben“ (1 Kor 11,18).

Die biblische Urkunde des ersten Briefs des Apostels Paulus in der Urkirche von Korinth ist für uns so bedeutsam durch die Schilderung des Herrenmahls, wie es sein soll. Der Vollzug des Gedächtnisses Jesu unter den Gestalten von Brot und Wein, Jesu Gegenwart! „Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ Weil Jesus nicht mehr als Mensch unter uns Menschen ist, ist er im Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig.

Die Erstkommunionkinder habe ich immer gelehrt: Jesus ist da, in voller Fülle, als Gott und Mensch, mit Fleisch und Blut, wahrhaftig und verklärt. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und damit auch an uns, dass sie als Christen der Leib Christi, seine Hände und seine Füße sind: „Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm (1 Kor 12,12). weil Jesus aber nicht mehr als Mensch unter uns ist, sind die Christ-Gläubigen seine Hände und Füße, um das zu tun, was er für andere getan hat:,,Tut dies zu meinem Gedächtnis!“

Karfreitag: Zur Passion

Während einer Wallfahrt nach Fatima kamen wir an der spanischen Nordküste in eine Kirche, in der ein bemerkenswertes Kreuz hing. Auffallend war der rechte Arm des Gekreuzigten, vom Nagel losgelöst und in segnender Haltung vor der Brust. Dazu erzählte der Gästeführer:

Vor diesem Kreuz beichtete einmal in aufrichtiger Reue ein Mann seine zahlreichen schweren Sünden. Der Priester sprach ihn los und bat ihn, in Zukunft nicht rückfällig zu werden. Der Mann war darum bemüht und blieb eine Zeit lang seinem Versprechen treu. Dann aber wurde er schwach. Wieder sprach ihn der Priester im Namen Gottes von seinen Sünden los. Als es aber die Gewohnheit einerseits und die menschliche Schwäche andererseits mit sich brachte, dass er wieder schuldig wurde, zweifelte der Priester an der Echtheit seiner Reue und wollte ihm die Lossprechung verweigern. In diesem Augenblick habe der Gekreuzigte seine Hand vom Nagel gelöst und über jenen Mann das Zeichen der Erlösung, die Absolution gezeichnet. Zum Priester sagte der Gekreuzigte: Für ihn habe ich doch mein Blut vergossen.

Wenn wir am Karfreitag auf das Kreuz schauen, wird es meist doch als Folterinstrument und Stätte brutalen Leidens gesehen. Filme wie der vor einigen Jahren gezeigte „The Passion“ von Mel Gibson haben diese Brutalität und Grausamkeit der Kreuzigung drastisch vor Augen geführt. Die Johannes-Passion kommt nach Meinung der Exegeten dem tatsächlichen Ablauf am nächsten. Dort steht das Kreuz aber nicht in erster Linie als Zeichen der Grausamkeit oder Erniedrigung im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Erhöhung. Christus wird erhöht am Kreuz und sein Sterben ist die Rettungstat, die den zum Tod verurteilten Menschen das Leben bringt. So ist auch die Erzählung vom Gekreuzigten in der spanischen Kirche zu verstehen. Vom Kreuz herab kommt keine Verurteilung, sondern nur Heil, Rettung und Erlösung. So wird das Kreuz zum Zeichen der Hoffnung, nicht zum Symbol für Qual und Folter.

Dies macht Johannes auch an einer anderen Stelle der Passions-Erzählung deutlich. „Nach dem Tod Jesu stieß ein Soldat mit einer Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus“ (Joh 19,34). Was nüchterne, naturwissenschaftlich geschulte Menschen von heute vielleicht als normalen biologischen Vorgang nach Eintritt des Todes betrachten, haben die Kirchenväter als Symbol für die Geburt der Kirche aus der Seitenwunde Jesu gedeutet. Das Blut stand dabei für die Eucharistie, das Wasser für die Taufe. So entspringen aus der Seitenwunde Jesu die beiden wichtigsten Sakramente der Kirche und das Kreuz ist für Glaubende nicht Zeichen des Todes, sondern des neuen Lebens.

Natürlich steht auch das Leid im Mittelpunkt der Passion und darf nicht verschwiegen werden. Wenn wir auf die Personen in der Passion schauen, sind Leid und Trauer stets präsent, ob bei Jesus selbst, bei Maria und den weinenden Frauen oder den Jüngern. Für unser Reden von Gott bedeutet dies, dass es „leidempfänglich“ sein muss. „Wir dürfen nie mehr von Gott sprechen mit dem Rücken zu den Opfern“ (J.B. Metz). Der Hebräerbrief drückt es so aus: „Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt wurde und nicht gesündigt hat. Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor Gott gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden“ (Hebr 4,15; 5,7). Wo gibt es sonst noch einen Gott, der weint und schreit und Schwächen zeigt? Es ist das Kennzeichen des Christentums, dass es einen Gott verkündet, der im tiefsten Wesen Mensch ist, dem nichts Menschliches fremd ist. Auch und gerade das Leid nicht.

Und dennoch darf die Passion unser Leben nicht lähmen, weil der Grundgedanke dieses Tages die Liebe ist. Gottes Liebe kennt auch vor dem Leid und dem Tod keine Grenzen, seine Liebe ist in der Tat grenzenlos. So wird uns ein neuer Blick auf den Karfreitag geschenkt. Es geht nicht mehr (nur) um Tod und Leid, sondern um das Leben. Gott hat in Jesus Christus Leiden und Tod besiegt. Der Karfreitag hilft uns, unser persönliches Kreuz zu tragen im Wissen, dass am Ende das Leben siegen wird.

Osterfreude überall

Halleluja. Jesus ist auferstanden, halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, halleluja, Jesus lebt. Endlich Ostern! Aus voller Kehle singen wir das Gloria und das Halleluja und nach der Fastenzeit kann man wieder das genießen, worauf man in den vergangenen Wochen verzichtet hat. Nach einigen Wochen ohne schmeckt es gleich doppelt so gut.

Doch die innere herzliche Freude, die Osterfreude. In den Evangelientexten vom allerersten Osterfest sind die Menschen noch gar nicht so angefüllt von Freude, wie wir es erwarten könnten. Maria Magdalena kommt als Este zum Grab, findet Jesus nicht und verliert erst einmal die Fassung. Jemand muss den Leichnam weggeholt haben. Niemand weiß, wer es war oder wohin er gebracht wurde. So schnell wie möglich läuft sie zu Petrus und dem Lieblingsjünger, um ihnen davon zu berichten. Auch sie laufen sofort los. Über ihre Reaktion wird nicht viel gesagt, aber was sollen sie auch anderes vermuten, als dass Maria Magdalena richtig liegt. Was sie finden, ist nicht viel: ein leeres Grab, abgesehen von den Leinen-Binden und dem Schweißtuch. Von Petrus hören wir nichts weiter, vom Lieblingsjünger heißt es lediglich: „Er sah und glaubte.“

Der Ort der ersten Erkenntnis der Auferstehung ist kein Ort der Freude. Es ist das Grab, Ort der Verzweiflung und der Trauer. Der Ort, der dafür steht, dass Jünger, Freunde und Vertraute sich anfangs damit abfinden, was geschehen ist. Was es dort zu sehen gibt, ist kein großes Spektakel, keine überwältigende Erscheinung, nicht einmal etwas, was wirklich Klarheit über das Geschehene bringt. Sie finden nur das leere Grab und ein paar Tücher.

Wer sich auf die Suche nach dem Auferstandenen machen will, der muss nicht vor allem nach den Orten Ausschau halten, an denen Freude vermutet wird, sondern der sollte dorthin gehen, wo das Leben in allen Facetten zu finden ist, vielleicht gerade dorthin, wo auch heute noch Zweifel, Sorge, Verzweiflung, Trauer und Tod zu finden sind. Man kann nicht erwarten, ein glasklares und überwältigendes Zeichen zu finden, sondern mit nichts Weiterem als einem leeren Grab und ein paar Tüchern rechnen. Mit etwas, das mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Und doch heißt es vom Lieblingsjünger: „Er sah und glaubte“. Für ihn scheint alles klar zu sein. Alle anderen müssen noch ein paar Schritte tun, um an den selben Punkt zu kommen. Maria Magdalena wird dem Auferstandenen bald selbst begegnen – und ihn zunächst nicht erkennen. Die Jünger werden ihn sehen – und es zunächst nicht glauben können. Die beiden, die auf dem Weg nach Emmaus sind, gehen sogar lange mit ihm, sprechen mit ihm und brauchen dennoch den besonderen Moment des Brotbrechens, um zu verstehen, dass er es tatsächlich ist.

Der Lieblingsjünger, der engste der Freunde, der Vertrauteste der Vertrauten, der Liebste unter all denen, die mit Jesus auf dem Weg waren, er weiß es schon ohne dass er dem Auferstandenen Auge in Auge gegenüber steht. Er weiß es bereits im Grab, in diesem leeren Grab zwischen Schweißtuch und Leinen-Binden. Er war ihm so nahe im Leben, dass er keine weiteren Zeichen braucht, um von seiner Auferstehung überzeugt zu sein. Wer sich auf die Suche nach dem Auferstandenen machen möchte, der sollte bei jeder Gelegenheit die Nähe Jesu suchen, in seinem Wort, im Gebet, im Miteinander. Wer seine Stimme kennenlernt, seine Gegenwart im Alltag sehen lernt, ihm vertraut wird und ihn Freund nennen kann, der wird auch im Dunkel des Lebens und in der Einfachheit des leeren Grabes ein deutliches Zeichen der Auferstehung sehen können.

Und schließlich hilft noch etwas anderes: Wer davon ausgeht und damit rechnet, dass Gott wirkt, dass er den Tod besiegen kann, dass „Auferstehung“ nicht nur ein Wort, sondern ein Versprechen ist, dem wird es leichter fallen, die Zeichen des neuen Lebens zu erkennen und zu glauben. Darum ist es gut und wichtig, dass wir Ostern feiern, mit allem, was dazu gehört. Mit feierlicher „Orgelmusik“, viel Weihrauch und vollem Halleluja, das wir nach der Kommunion mitsingen dürfen. Ein Fest, das in uns die Überzeugung stärkt, dass es wahr ist, damit wir bereit sind, im Leben, im Licht ebenso wie im Dunkel und am Grab seine Auferstehung zu bezeugen. Ich mache es einfach so wie der Lieblingsjünger Johannes: Er sah und glaubte. Ich weiß im Herzen: Mein Erlöser lebt und auch ich werde leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Zentrum im christlichen Alltag: Barmherzigkeit

Gut und gerne feiern wir Ostern, wie es uns auf Erden möglich und vom Himmel geschenkt ist. Doch die größere Herausforderng besteht ja häufig, das Christsein im Alltag zu leben. Pater Notker erzählt dazu eine Episode aus seiner Kindheit:

Der Herr ein barmherziger und gütiger Gott langmütig reich an Huld und Treue (Ex 34,6)

Schon ewig, seit dieser Satz im zweiten Buch Mose aufgeschrieben wurde, sagen wir einmal vor etwa 3.500 Jahren, wird eine Erfahrung weiter gegeben, die bis zum heutigen Tag weiter wirkt: Gnädig und barmherzig ist der Herr – welch herrliche Botschaft, und Ansporn, selbst barmherzig zu sein; schöpfend aus Gott, hinein verschenkend ins Leben meiner Mitmenschen und selbst dankbar erhalten.

Aus meiner Kindheit: vielleicht war ich zehn Jahre alt oder elf. Wir hatten Sommerferien. Mein Vetter Sepp war genauso alt und unternehmungslustig wie ich. In den Ferien durfte er immer einige Zeit bei uns zuhause wohnen und mit mir allen Blödsinn mitmachen. Schönaich hatte noch keine eigene katholische Kirche, so gingen wir am Sonntag Nachmittag um 16.00 Uhr in die protestantische St. Laurentius-Kirche, wo katholische Flüchtlinge und Heimatvertriebene eine heilige Messe feiern konnten. Nun, der Gottesdienst war so um 17.00 Uhr fertig und Sepp und ich stürmten auf den Rummelplatz, denn bei der alten Turnhalle war „Kleines Wasenfest“. Das Opfergeld für den Klingelbeutel hatten wir „gespart“, um den Spielraum etwas zu erweitern.

Schiffschaukel, Kettenkarusell, Wurfbuden, nichts Gewaltiges, es war erst ein paar Jahre nach dem Krieg, anfangs der 1950er, eine Märchenstube, vor allem eine Losverkäuferin, die ihre Lose anpries. „Jedes Los kann gewinnen“, ein Teddybär, eine Puppe, Papierrosen, fünf Schuss an der Schießbude. Da gewann ich wirklich ein Freilos zum Schießen. Jugendschutz gab es damals nicht. Ich schoss also und beim fünften Schuss fiel eine Papierblume aus der Halterung heraus. Ich bekam sie, obwohl ich daneben geschossen hatte. Die Papierblume bekam die Losverkäuferin, denn ich kannte Kathi, sie war um ein paar Ecken mit mir verwandt. Auch Sepp hatte sein Opfergeld bald verprasst und so wanderten wir wie zwei Ministranten mit der Losverkäuferin über den ganzen Rummelplatz. Als die Kirchenglocken 19.00 Uhr schlugen, machte sich bei uns das Gewissen breit. Wir sollten doch nach dem Gottesdienst so bald wie möglich nach Hause kommen zum Abendtisch. Es war 19.30 Uhr, als wir uns immer langsamer dem Elternhaus näherten. Auf der Straße empfing uns schon unsere Oma mit schweren Zeichen und Worten, was uns bevorstehen würde. Strafe, kein Abendessen und gleich ins Bett.

Wir gingen in die Wohnküche hinein. Da saß mein „Dadi“, schaute fast nicht auf vom Katholischen Sonntagsblatt und sagte nur: „In die Wohnstube in die Ecke knieen, bis ich es sage“. Sepp und ich gingen ins Wohnzimmer, er nahm die linke Ecke neben dem Sofa und ich die rechte. Dann knieten wir hin, setzten uns aber auf die Schenkel. Meine Schwester streckte ihr vorwitziges Haupt durch die Türe und schrie verpetzend: „Die knien ja gar nicht richtig“. Schnell knieten wir wie befohlen hin, bis die Türe zu war. Das Schauspiel wiederholte sich dreimal. Dadi machte dem ein Ende. Er rief: „Zum Essen kommen, dann aber nichts wie ins Bett!“ Wir hauten nur so rein, jeder wollte mehr zwingen als der andere. Als nichts mehr hineinpasste, gingen wir ins Schlafzimmer. Als wir ankamen, rief Sepp voll Begeisterung: „Jedes Los ist ein Gewinn!“ und wir lachten ob der überstandenen Unsicherheiten.

Wo war da Reue, wo war da Buße, wo war da Strafe? Während ich mein „Bevor ich mich zur Ruhe leg, ich Händ und Herz zu dir erheb“ betete, war mir etwas aufgegangen: Die Güte und Milde meines Vaters. Er war wie in vielen andern Fällen ein Spiegelbild meines himmlischen Vaters, voll Güte und Milde, langmütig und reich an Verzeihen“. Gebet: Herr, lass auch mich werden wie mein irdischer Vater, voll Verstehen und Nachsicht, lass mich wie er in meinem Leben deine Güte und Barmherzigkeit ausstrahlen.

Nothilfe Charkiw/Rebinina

Ein Osterbrief ist die beste Gelegenheit, „Vergelt‘s Gott“ zu sagen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine und in Russland nicht vergessen. Einerseits ist die internationale Hilfe der großen Hilfsorganisationen längst angelaufen, andererseits wird aber nach wie vor auch die direkte Unterstützung benötigt, wie wir von unseren Ansprechpartnern erfahren haben. Wir haben deshalb auch in der Fastenzeit weder Geld in Richtung Charkiw und Rebinina angewiesen.

Unsere Aktion zugunsten der Bischofskirche Mariä Himmelfahrt in Charkiw und der Gottesmutter von Fatima in Rebinina läuft also weiter. Bischof Pavlo Hondscharuk und Pfarrer Woijciech Stasiewicz leisten in Charkiw nach wie vor Nothilfe insbesondere für die Zurückgebliebenen, die zu alt, zu krank oder zu arm sind, um eine Flucht auf sich zu nehmen. Sie versorgen die Bedürftigen nicht nur mit dem Nötigsten für den Lebensunterhalt, sondern auch mit geistlicher Nahrung, indem sie in nachgehender Seelsorge Gottesdienste außerhalb der Kirchen feiern und Sakramente spenden.

Die persönliche Belastung für die Schwestern und die Helfer in Charkiw ist sehr hoch, aber trotz der permanenten Todesnähe bleiben sie treu in ihrem Wirken zum Wohle der Menschen und zum Lob Gottes. Unser polnischer Mittelsmann Pfarrer Michal Ludwig studiert nach wie vor Kanonisches Recht in Lublin, wodurch wir direkten Kontakt zur polnischen und ukrainischen Caritas haben, die von hier aus die Nothilfe nach Charkiw organisiert. Wir können also regelmäßig nachfragen, ob die Hilfstransporte funktionieren und uns der zielgerichteten Verwendung ihrer Gaben versichern.

Pfarrer Michal ist derzeit dabei, eine persönliche Botschaft aus Charkiw zusammenzustellen, von der wir dann hoffentlich bald berichten können. Zugleich beten und hoffen wir auf ein Ende des Krieges und schaffen erste Rücklagen, die dann dem Wiederaufbau des Bischofshauses und der karitativen Häuser in Charkiw zukommen sollen. Und wir vergessen auch die Bedürftigen in unserer Heimat nicht, indem wir Tafelläden oder andere Einrichtungen oder Menschen direkt unterstützen.